研究メンバー

准教授 佐藤 治夫(Haruo Sato)

研究室Webサイト:

安全な放射性廃棄物処分システムの構築に向けて

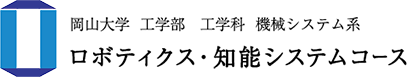

原子力発電所などの原子力関連施設や病院などの医療施設、大学や研究所などの放射性物質を用いる施設からは放射性廃棄物が発生し、これらは全て地中に埋設処分されます。我が国の放射性廃棄物は、高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に区分されており、発生源や放射能濃度などに応じて、浅い方から、トレンチ処分、浅地中ピット処分、中深度処分、地層処分の、いずれかの方法によって処分されます。研究室では、特に、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究に取り組んでいます。地層処分は、300m以深の地層中に坑道を掘削し、そこにガラス固化体(廃液をガラスで固化したもの)、オーバーパック(厚い金属容器)、緩衝材(ベントナイトという粘土)からなる人工バリアを設置し、更には、地層の隔離機能により、生活圏から長期に亘り放射性物質を封じ込める方法です。放射性廃棄物処分の問題は、先進国を始め、多くの国が抱える共通の課題であることから、各国とも、国際会議や共同研究などを通じて連携した取り組みが展開されています。私たちは、人工バリアを中心に、緩衝材の特性や長期挙動など、処分場の設計や安全評価に関わる様々な研究を行っています。

高レベル放射性廃棄物の地層処分における処分場の設計や安全評価に関する研究を行っています

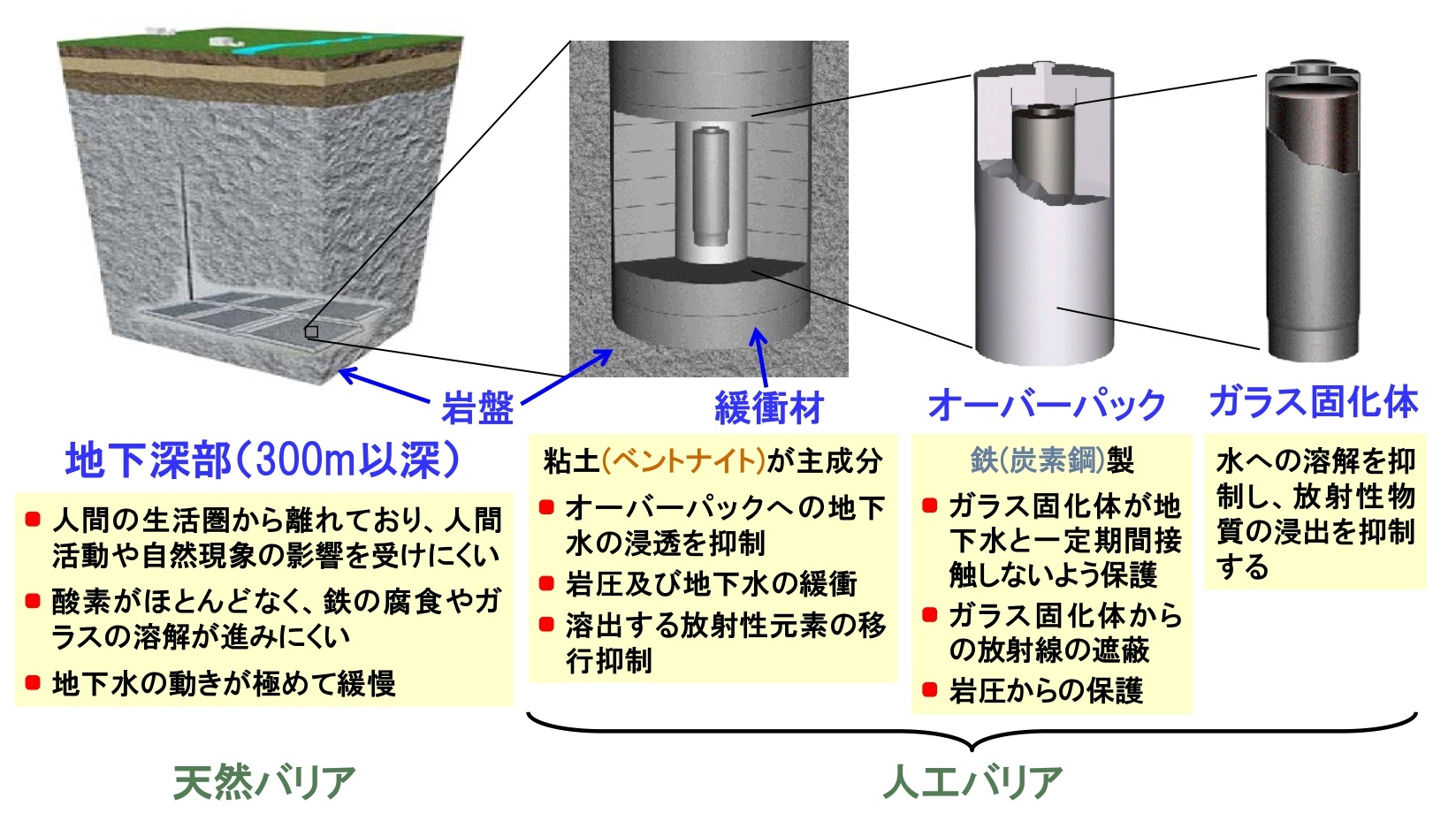

緩衝材の主成分であるベントナイトの膨潤(膨れること)について熱力学モデルに関する研究を行っています(左:ベントナイトの膨潤の原理、右:ベントナイトの膨潤の実験例)

環境中での放射性物質の動態挙動、放射線の遮蔽、空間線量率、被曝線量などの解析評価

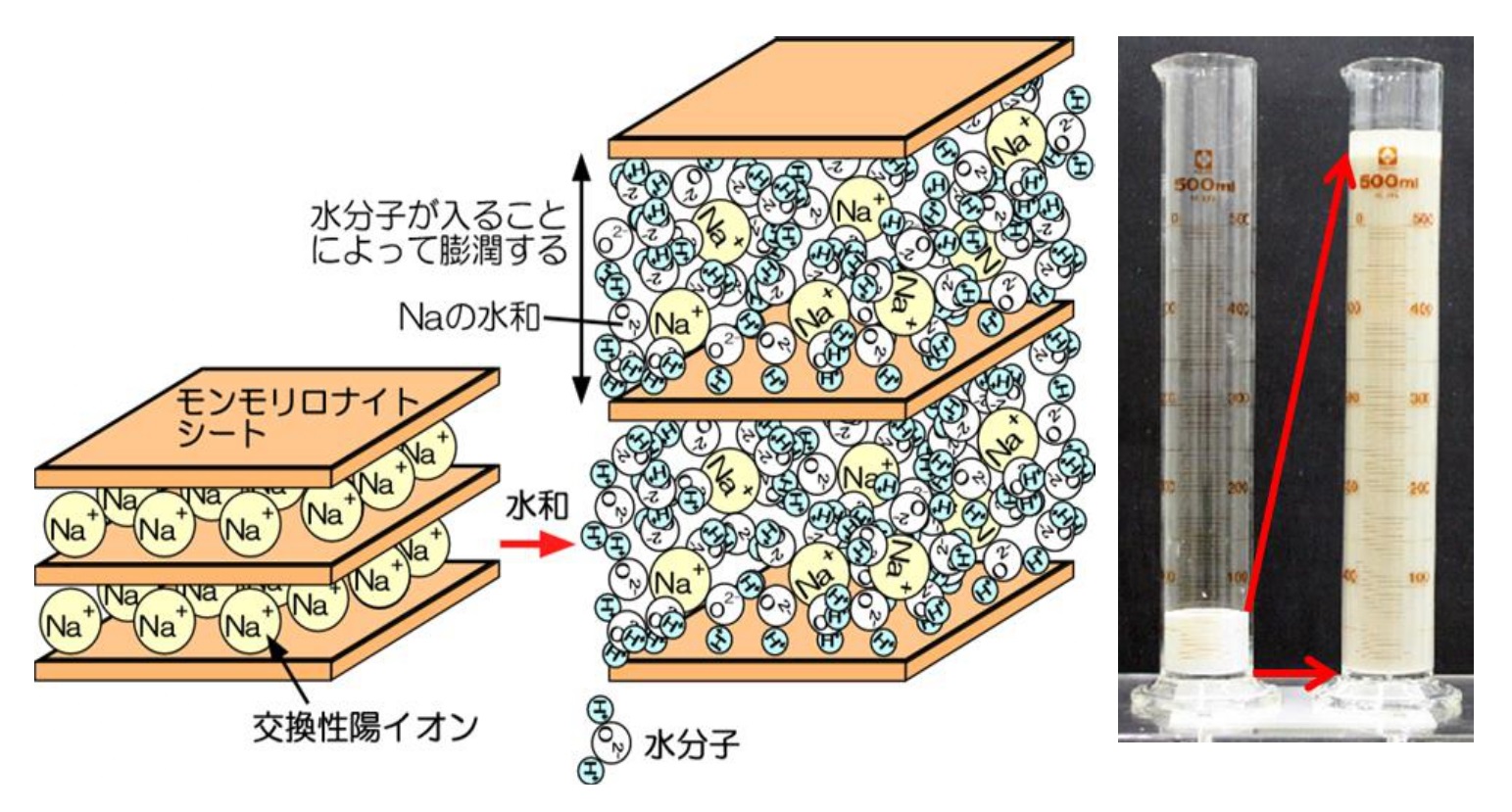

2011年3月に発生した東日本大震災により東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、原子炉内の放射性物質の一部が大気中に放出され、風によって運搬された後、雨などにより土壌や森林などに沈着することで周辺環境を汚染しました。放射性物質は時間と共に減衰する性質もありますが、それと並行して、地形や土地の利用状況、気象条件などの影響を受けて地中や水平方向に移動することも考えられます。移動に伴って放射性物質と空間線量率の再分布も発生する懸念があります。私たちは、現在、空間線量率を支配している放射性セシウムの地中への移動と移動に伴う土壌による放射線の遮蔽効果、空間線量率や被曝線量を解析するためのツールや、汚染した原子力施設内のコンクリート中の放射性物質の移動と放射線の遮蔽効果、除染した場合の効果を解析評価するためのツールなど、環境動態や放射線安全に関わる研究に取り組んでいます。

福島原発事故によって汚染された環境中での空間線量率の解析例(左上:浪江町赤宇木塩浸、右下:浪江町赤宇木椚平)

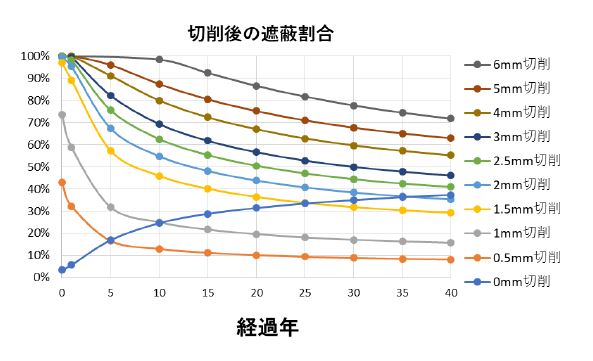

表面が汚染したコンクリート壁を切削により除染する場合の、除染までの期間に対する切削深さと放射線の遮蔽割合との関係の解析例(10年後では6mmの切削でほぼ全て除染できる)